Oleh: Mariam Jamilah

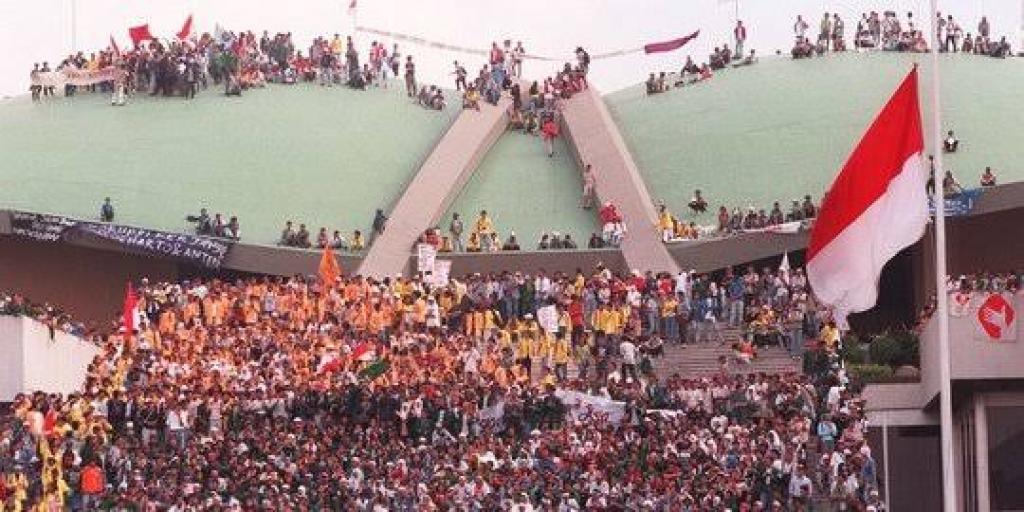

Gelombang demonstrasi yang melanda Indonesia mencapai titik krusial dengan munculnya "Maklumat Revolusi Federalisme Indonesia 2025" pada akhir Agustus pada platform @gejayanmemanggil. Maklumat yang viral di media sosial ini bukan Cuma luapan emosi sesaat. Itu adalah bukti bahwa rakyat sudah sangat muak karena suara mereka tidak didengar oleh wakilnya di DPR. Ketika parlemen tidak lagi mampu menjadi penyalur aspirasi rakyat, wacana alternatif sistem politik seperti federalisme muncul sebagai jawaban atas frustrasi kolektif masyarakat.

Krisis Representasi: Ketika DPR Kehilangan Legitimasi

Akar permasalahan terletak pada putusnya rantai representasi antara rakyat dan wakil-wakilnya di DPR. Fenomena ini bukanlah hal baru dalam literatur ilmu politik. Robert Dahl (1971) dalam Polyarchy mengingatkan bahwa legitimasi demokratis bergantung pada responsivitas institusi. Ketika disparitas melebar seperti kenaikan tunjangan DPR di tengah pembebanan PBB 250%, maka sistem kemudian kehilangan input legitimacy-nya. Coba bayangkan DPR itu seperti perangkat Wi-Fi. Rakyat kirim sinyal (aspirasi), tapi Wi-Fi-nya lemot atau error, jadi sinyalnya tidak sampai. Akibatnya, perangkat (DPR) dianggap rusak dan tidak legit lagi.

Narasi yang berkembang di kalangan mahasiswa dan aktivis menunjukkan kesadaran akan kompleksitas permasalahan ini. Seperti yang diungkapkan dalam diskusi antara dua orang mahasiswa ketika unggahan ini beredar: "suara rakyat yang seharusnya direpresentasikan oleh DPR tidak lagi align dengan rakyat, kemudian siapa yang paling dekat dengan lapisan masyarakat?

Masyarakat sipil melalui OMS." Observasi ini menggarisbawahi adanya perpindahan fungsi representasi dari institusi formal ke organisasi masyarakat sipil, menandai ‘defisit demokrasi’ yang dijelaskan oleh Pippa Norris (2011), di mana institusi demokratis formal seperti DPR itu ada, namun kerjanya tidak efektif dalam mengagregasi dan mengartikulasikan kepentingan publik.

DPR yang seharusnya menjadi "rumah rakyat" justru dipersepsikan sebagai elit yang terpisah dari realitas masyarakat. Hasilnya adalah munculnya tuntutan untuk pembubaran DPR dan penggantiannya dengan "Dewan Rakyat di tiap Desa/Kelurahan"—sebuah konsep yang menggemakan ide demokrasi langsung dan partisipatif.

Jejak Sejarah: Pembelajaran dari RIS dan Pemberontakan Daerah

Wacana federalisme di Indonesia bukanlah fenomena baru. Sejarah Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949-1950 memberikan pelajaran berharga tentang kompleksitas sistem federal dalam konteks Indonesia. RIS, yang terdiri dari 16 negara bagian, akhirnya dibubarkan setelah hanya berjalan 8 bulan karena berbagai faktor: fragmentasi politik, ketidakmerataan pembangunan, dan resistensi dari kelompok yang menginginkan negara kesatuan.

Pengalaman RIS menunjukkan bahwa federalisme di Indonesia menghadapi tantangan struktural yang fundamental. Pertama, ketimpangan ekonomi antar wilayah yang ekstrem membuat pembagian kewenangan menjadi rumit. Kedua, diversitas etnis dan agama yang tinggi memerlukan mekanisme khusus untuk mencegah konflik horizontal. Ketiga, warisan kolonial yang meninggalkan struktur birokrasi sentralistik sulit diubah dalam waktu singkat.

Sejarah pemberontakan daerah seperti PRRI/Permesta (1958-1961) juga memberikan insight penting. Pemberontakan ini muncul karena ketidakpuasan daerah terhadap sentralisasi kekuasaan dan ketimpangan pembagian hasil ekonomi. Meskipun berhasil ditumpas secara militer, akar masalah yang telah diidentifikasi yakni ketegangan pusat-daerah tetap mengendap dan muncul kembali dalam berbagai bentuk hingga kini.

Namun, pembelajaran sejarah ini tidak boleh membuat kita antipati terhadap reformasi. Sebaliknya, pengalaman masa lalu harus menjadi panduan untuk mengelola transisi yang lebih baik. Sebelum serius bicara federalisme, kita harus belajar dari sejarah. Indonesia sudah pernah coba sistem federal jaman dulu, dan hasilnya mengalami disintegrasi politik "if the relationship between the central government and the regions is managed centrally it has the potential to cause resistance from the regions, it can threaten the existence of the Republic of Indonesia." Konsensus akademik ini didukung oleh berbagai ahli yang menegaskan bahwa sentralisasi berlebihan dapat mengancam integritas nasional (Hidayat, 2007; Muradi, 2014; Bhakti, 2004; Pratikno, 2005).

Proyeksi Skenario: Dari Desentralisasi Asimetris Menuju Federalisme

Melihat tren saat ini, Indonesia berada pada titik persimpangan antara mempertahankan sistem kesatuan dengan reformasi radikal menuju federalisme. Berdasarkan teori transisi politik, terdapat beberapa skenario yang mungkin terjadi:

Skenario 1: Reformasi Konstitusional Moderat

Pemerintah merespons tekanan dengan memperluas desentralisasi asimetris yang memberikan otonomi khusus yang berbeda-beda kepada daerah sesuai karakteristiknya. Model ini telah diterapkan terbatas di Aceh, Papua, dan DKI Jakarta. Keuntungannya adalah mengakomodasi diversitas tanpa mengubah struktur dasar NKRI. Namun, risiko utamanya adalah potensi tuntutan serupa dari daerah lain.

Skenario 2: Transisi Gradual Menuju Federalisme

Tekanan dari bawah memaksa amandemen konstitusi untuk mengadopsi sistem federal. Prosesnya dimulai dengan pembentukan dewan-dewan rakyat lokal sebagaimana diusulkan dalam maklumat, yang kemudian diintegrasikan ke dalam kerangka konstitusional. Model ini mengacu pada pengalaman negara-negara seperti Belgia yang bertransisi dari kesatuan menjadi federal secara gradual namun ini butuh konsensus nasional yang kuat.

Skenario 3: Fragmentasi dan Disintegrasi

Skenario terburuk adalah kegagalan mengelola transisi, yang berujung pada fragmentasi seperti yang terjadi di Yugoslavia. Indikatornya sudah mulai terlihat: pembakaran kantor DPRD di berbagai daerah, pembentukan struktur kekuasaan paralel, dan seruan "pembangkangan sipil dan pemberontakan terbuka" dalam maklumat.

Dari perspektif teori sistem politik, Indonesia saat ini mengalami apa yang disebut David Easton (1965) sebagai "stress in the political system" dimana tekanan input (tuntutan) melebihi kapasitas sistem untuk memberikan output (kebijakan) yang memuaskan. Jika tidak dikelola dengan baik, tekanan ini dapat berujung pada keruntuhan sistem.

Peran Civil Society: Mediator atau Katalis?

Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) memainkan peran ganda dan paradoksial dalam dinamika politik saat ini. Di satu sisi, mereka menjadi penyalur aspirasi ketika saluran formal macet. Di sisi lain, fragmentasi di antara LSM dapat memperkeruh situasi.

Melihat dari kacamaya tata kelola multilevel, LSM dan OMS jadi jembatan yang menghubungkan keluh kesah rakyat kecil dengan pemerintah yang berada di tingkat atas yang menghubungkan level grassroots dengan level struktural. Jadi mereka memiliki keunggulan dalam hal:

1. Proximity to Communities: Kedekatan dengan masyarakat akar rumput memberikan legitimasi yang tidak dimiliki partai politik

2. Issue Expertise: Spesialisasi dalam isu-isu tertentu memungkinkan analisis yang lebih mendalam

3. Network Mobilization: Kemampuan memobilisasi jaringan lintas sektoral dan geografis

Namun, LSM juga menghadapi dilema internal menurut kami "pergerakan juga punya kerentanan, ini bisa dilihat dari egoisme siapa yang akan emerge menjadi pentolan." Kompetisi untuk menjadi "aktor penting dalam sebuah pergerakan" dapat memecah belah solidaritas dan melemahkan efektivitas aksi kolektif.

Refleksi dan Rekomendasi

Munculnya wacana federalisme radikal dalam "Maklumat Revolusi Federalisme Indonesia 2025" merupakan gejala, bukan penyakit. Penyakit sebenarnya adalah krisis representasi yang telah menggerogoti fondasi demokrasi Indonesia. Federalisme muncul sebagai solusi dramatis ketika solusi-solusi konvensional dianggap gagal.

Namun, sejarah mengajarkan bahwa transisi sistem politik yang radikal dalam situasi krisis cenderung berujung pada instabilitas yang berkepanjangan. Jalan keluar yang paling realistis adalah reformasi konstitusional yang terukur dengan memperkuat desentralisasi asimetris dan meningkatkan akuntabilitas DPR.

Pada akhirnya, pertanyaannya bukan lagi tentang apakah Indonesia membutuhkan perubahan melainkan bagaimana mengelola perubahan tersebut agar tidak mengorbankan stabilitas dan integritas nasional. Dalam konteks ini, federalisme bukanlah tujuan akhir, melainkan salah satu opsi dalam spektrum reformasi politik yang perlu dikaji secara hati-hati dengan mempertimbangkan kompleksitas sejarah, geografi, dan sosial-budaya Indonesia.

Gelombang demonstrasi dan munculnya wacana federalisme adalah wake-up call bagi semua pemangku kepentingan bahwa Indonesia berada di persimpangan sejarah. Pilihan yang dibuat hari ini akan menentukan apakah bangsa ini akan muncul sebagai demokrasi yang lebih matang atau terjebak dalam spiral fragmentasi yang berujung pada disintegrasi.

Kita sedang di persimpangan jalan. Pilihan kita sekarang adalah memperbaiki sistem yang ada supaya benar-benar demokratis, atau terjebak dalam percobaan perubahan besar yang berisiko pecah belah bangsa. Waktunya untuk bertindak bijak semakin mepet. ***

Penulis adalah (Mahasiswa Magister Politik dan Pemerintahan)